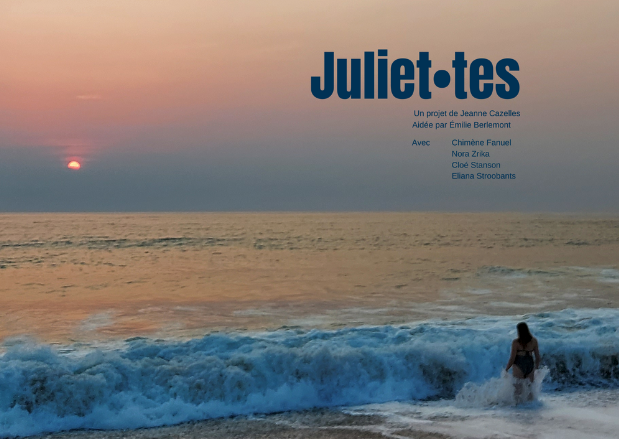

« Ils ont dit “radicale”, j’ai répondu “racine”, ont pas compris. Ils ont dit “pas compris”, ont préféré pas comprendre. Tant pis, je serai radicale à la racine. »

Mise en scène : Jeanne Cazelles et Emilie Berlemont

Jeu et performance : Chimène Fanuel, Cloé Stanson, Eliana Stroobans et Nora Zrika

En quelques mots...

Juliet·tes, plongée du soleil à travers les dunes est une fiction où la parole est donnée à Juliette, son héroïne, dont l’histoire et sa violence font écho à bon nombre de nos récits contemporains. Sur le plateau, un chœur de femmes, comédiennes, danseuses et performeuses, qui incarnent chacune et ensemble les singularités du personnage. Construite comme un plan séquence, Juliet·tes est une création qui invite le public à plonger dans une immersion où images, couleurs et textures se succèdent pour délivrer le récit d’une jeune femme en quête de liberté.

NOTE D’INTENTION

« [...]parce qu'on se raconte tous des histoires, tout le temps. Et on en écoute, lit, reçoit en permanence aussi. En réalité, nous sommes pétris de mises en récit que nous ne détectons même plus. »

Alice ZENITER, Je suis une fille sans histoire.*

Depuis mes premières lectures, la plupart des histoires de femmes que j’ai rencontrées ont été écrites par des auteurs, et bien souvent dans des visions limitantes. Si ces récits ont en partie saboté nos inconscients collectifs, ils ont aussi fait jaillir chez certain.e.s la nécessité de mettre à jour de nouveaux récits. C’est avec ce même désir qu’en 2021 je me lance dans l’écriture d’un texte qui deviendra celui de Juliet·tes.

Ce texte, c’est le récit d’un retournement de la violence où l’émancipation féminine passe par un déferlement de fureur et par la riposte. Juliette vit dans une ville, pas si différente de celles que nous connaissons. C’est une jeune fille qui évolue dans un monde violent et sexiste, pas si différent de celui que nous connaissons. Seulement chez elle, un jour, les femmes ont massacré les hommes. Après cet épisode, la mémoire de Juliette s’est altérée. Elle entame un périple, depuis les dunes d’un désert ardent jusqu’aux rives d’une plage, au cours duquel ses souvenirs refont surface grâce aux sensations de son corps. Juliet·tes, c’est un pont entre les époques, une manière de toujours entendre l’écho de la tempête dans le silence qui lui succède, vibrant d’un vivant qui veut se raconter.

e 2 c’est un pont entre deux époques, une manière de toujours entendre l’écho de la tempête dans le silence qui lui succède, vibrant d’un vivant qui veut se raconter.

TRAITEMENT DU TEXTE ET TRAVAIL DU SON

Avec ce projet, je veux faire de la parole une matière à décupler, la donner à entendre sur différents niveaux. J’aimerais que, comme le zoom d’un objectif de caméra, elle trace un chemin sensible entre les corps pour atteindre les spectateur.ice.s. Je souhaite aussi réaliser une bande sonore pour cette création. Cette partition, composée de bruits naturels et de musiques, viendra soutenir l’action dramatique et performative. Elle complétera la palette sensible proposée aux spectateur.ice.s pour renforcer l’expérience immersive du spectacle.

CHOEUR ET CORPS, UNE CONSTRUCTION PAR SUPERPOSITION

Pour moi, le socle de la mise en scène de Juliet·tes, c'est son chœur de femmes. Elles sont quatre sur le plateau. Elles sont comédiennes ou danseuses, et performeuses. Sur la parole de Juliette, les interprètes s'approprieront l'espace. Elles feront avancer le récit, modifiant en direct l'agencement du plateau, le faisant passer d'un espace abstrait, nu et désolé, à l'évocation d'un lieu familier tel qu'une cuisine ou une chambre.

Comme un éventail qui se déploie progressivement dans l'espace, je veux tirer le fil de la narration et voir les événements arriver et se fondre dans l'action comme s'ils « tombaient » les uns dans les autres. Je cherche la fluidité d'un plateau qui se compose et se décompose sous les yeux de tous.tes, et sans que le public s'en rende réellement compte. C'est pour cette raison que j'envisage de passer par une phase de recherche performative durant la création. C'est une méthode qui permet d'atteindre l'intime sans les mots et un bon moyen pour mettre du lien entre les choses tout en faisant ressortir les individualités d'un groupe.

Ainsi, dans un ballet d'aspérités et de texture né par la superposition des corps qui se rencontrent, des images qui surgiront de ces particularités. L'action avancera ainsi, comme un kaléidoscope qui se fractionne, se décompose et se recompose, au gré du mouvement, de la lumière et des corps.

DISPOSITIF SCENIQUE

J’aime que les espaces interagissent entre eux, qu’ils s’influencent. Lorsque je pense à Juliette, acte 2, j’imagine une installation scénique qui réduirait la distance entre les comédiennes et le spectateur.ice.s. Avec un dispositif en “L” que j’exploite pour ce projet, la “scène” et la “salle” ne s’affrontent pas, mais les gradins déterminent l’espace de l’action, en deviennent les garants. Je cherche un agencement spatial qui traduise au mieux mon désir pour ce projet, celui de se reconnaître en l’Autre : comment faire pour entrer en empathie avec l’histoire d’une autre personne? J’imagine un dispositif où les gens pourraient tous.tes se voir entre elleux.